原状回復費用をめぐるトラブルの増加

建物賃貸借関係をめぐるトラブルの中でも、賃貸借契約終了に際しての敷金精算についてのトラブルは増加傾向にあります。 このトラブルは、敷金精算にあたり、原状回復費用の負担額について、貸主側の意向と、借主側の意向が一致しないことに原因があります。

厳しい経済状況が続く中、貸主サイドは賃料競争の中で賃料を設定しており、他方、借主サイドも返還されるであろう敷金を念頭に置きつつ転居を考えるので、双方の対立は、どうしても厳しいものになりがちです。

ガイドラインの理解を通じた経営の高度化

平成10年3月、当時の建設省は原状回復に関わる紛争が裁判となった場合の裁判例等を集約し、原状回復をめぐるトラブルについてのガイドラインを示しました。その後の裁判例等も踏まえて、国土交通省により平成16年2月に改訂されています。

敷金精算をめぐるトラブルが発生すると、その対応のためにかけなければならない時間や費用は、紛争の金額と比較して極めて大きなものになります。ガイドラインが紛争の裁判例も踏まえて作成されている以上、ガイドラインを理解し、それに応じた実務処理を行うことは、余計なコストを削減することにもつながりますし、不動産賃貸業の経営の高度化にもつながります。

このページは、ガイドラインのポイントを説明したもので、貸主と入居者が相互に信頼しあえるような賃貸借関係を構築することをめざして作成されました。

「原状回復義務」とは何か

原状回復義務条項

建物賃貸借契約では、賃貸借契約終了時の賃借人の明け渡し義務として、物件を「原状に回復して明け渡さなければならない」 旨が規定されているのが通常です。 貸主がこの原状回復義務条項に基づき、畳替え・クロス張替・鍵の交換などの費用を敷金から控除して精算しようとしたところ、そのような費用の控除は認められないと借主が争う・・・これが原状回復をめぐる紛争の典型的な形です。

裁判所での「原状回復義務」

当事者で話し合いがつかないと、紛争が裁判に発展することがあり、これまで、裁判が積み重ねられてきました。

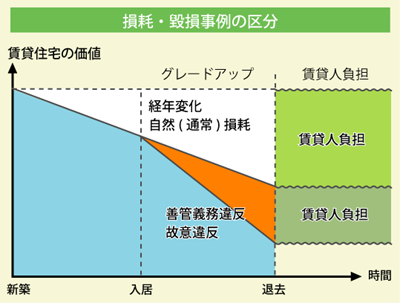

裁判所は「原状回復」とは、①建物の通常損耗分をもとの状態に回復することではなく、②賃借人の故意・過失等による劣化の回復を意味するものとして結論付けてきました。これは、賃貸借契約の対象となる建物が、そもそも時の経過により減価するものであり、貸主は、減価が進行する期間、借主に建物を賃貸して賃料収入を得るという関係にあるので、通常損耗分まで原状回復に含ませて後から賃借人に回復義務を負担させることは必ずしも公平といえない、という考え方に基づいています。

建物の通常損耗分は、減価が進行する過程で賃料に含めて回収してきているはずなので、原状回復の対象となるのは、賃借人 の故意・過失等による劣化分ということです。

ガイドラインの考え方

ガイドラインは、裁判所の判断としては確定した上記の考え方を取り入れ、原状回復を<原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること>と定義しています。

原状回復費用負担の具体例

裁判所の考え方を前提にすれば、賃貸借契約の対象たる建物の経年劣化や、賃借人の通常の使用に基づく損耗は賃借人の原状回復義務の範囲に入りませんから、そのような劣化分を回復するためには、それまで賃借人から受領してきた賃料の中から捻出するなどして、賃貸人が費用を負担する必要があります。

他方、賃借人の故意・過失に基づく建物の劣化など、賃借人の善管注意義務違反がある劣化分については、賃借人が費用負担して原状回復をしなければなりません。

以下、費用負担の区別の具体例をガイドラインから抜粋して掲載します。

-「原状回復のガイドライン」にみる貸主・借主の負担区分-

貸主負担となるもの通常の住まい方で発生するもの

次の入居者確保のために行うもの

|

借主負担となるもの手入れを怠ったもの・用法違反・不注意によるもの

通常の使用とはいえないもの

|

特約について

賃貸借契約であっても、強行法規に反しないのであれば、当事者の合意で特別の約定を設けることは可能です。

もっとも、例えば、一定範囲の小修繕を賃借人の義務とする修繕特約については、単に賃借人の修繕義務を免除する趣旨の規定であると制限的に解釈する裁判例が多いようです。 また、通常損耗分も含め、賃貸借開始時の状態に復するという原状回復特約についても、 裁判例では、特約自体を無効とするものは少ないものの、賃借人が特別な負担を伴う特約の内容について理解していたとはいえないとして、特約の成立そのものを認めない裁判例が多々あります。このような裁判例を踏まえ、ガイドラインでは、特約を設ける場合には、以下の3点を要件として満たすよう要求しています。

1.特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること

2.賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識していること

3.賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

また、通常損耗を賃借人負担とする特約は、特約の内容によっては消費者契約法10条に違反 して無効となるという裁判例も現れているため、特約を設ける場合には、十分な留意が必要です。

物件チェックの重要性

賃借人の原状回復義務が、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」である以上、物件のチェックが重要になります。特に、裁判となれば、当該損耗・毀損が賃借人の故意・過失等に基づくものであるとの主張・立証は賃貸人が行わなければならないので、物件チェックは、退去時だけではなく、入居時も必要になります。

入居者も一緒に状態をチェックし、後に紛争となることがないように備えておく必要があります。

経営の高度化に向けて

通常損耗分は、賃貸借契約終了時にまとめて徴収するのではなく、家賃に含めて徴収する・・・これが裁判所が求める賃貸借契約の原則形です。

そうだとすると、貸主側は、長期的な修繕計画や設備更新計画をたて、その費用を長期的に家賃に織り込むという対策が不可欠になります。コストを削減するには、どのような内装を行えばよいのか、どのような管理業者を選定すればよいのか、このようなことが経営戦略として重要になります。

少額訴訟について

|